商業出版を目標に、絵本を自主制作しています!

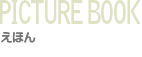

【ロボットげきじょう】 自主制作ー❹

ロボットげきじょうの人気ロボット、ピットとボロック。

ある日突然、ボロックが劇の途中で動かなくなってしまいました。

ボロックの体の隅々までみましたが、壊れているところは見つかりません。

“ボロックに、もう一度動いてほしい。”

ピットはボロックをおんぶすると、

いきおいに任せて、劇場の外に飛び出していきましたーーー

このお話は、何年も前に考えたお話だったこともあり、絵本に合う話ではなかったなと反省…。

でも、このお話を描いたことで、“絵本のためのお話”というものが、少し見えてきた気がします。

とても良い経験になりました。次に活かします!

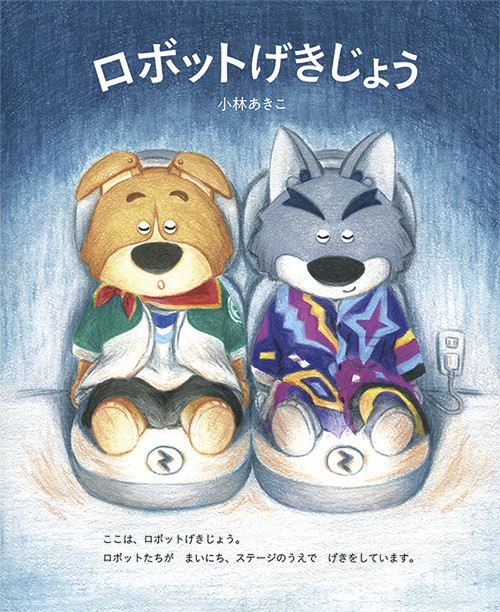

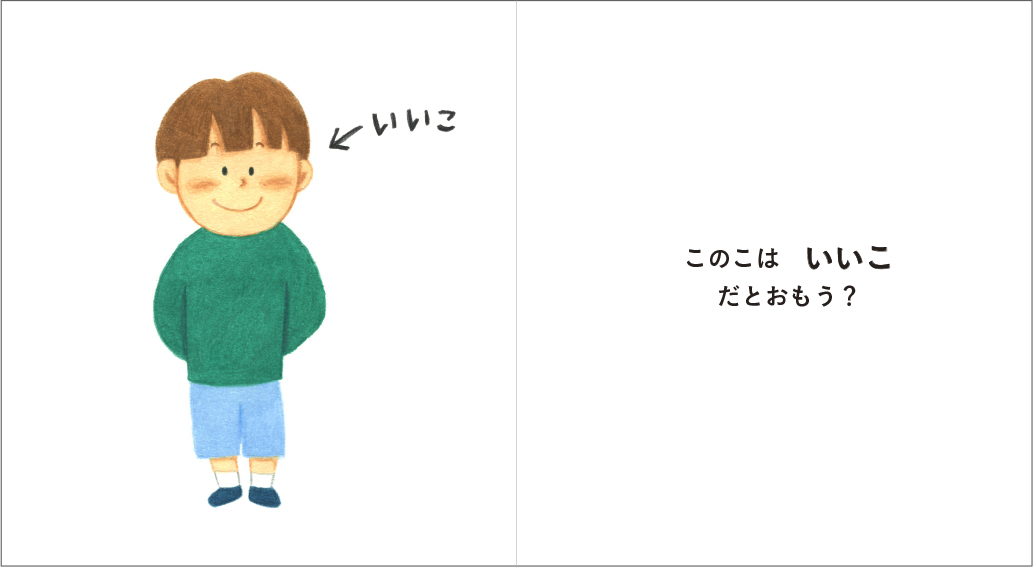

【いいこ わるいこ】 自主制作ー❸

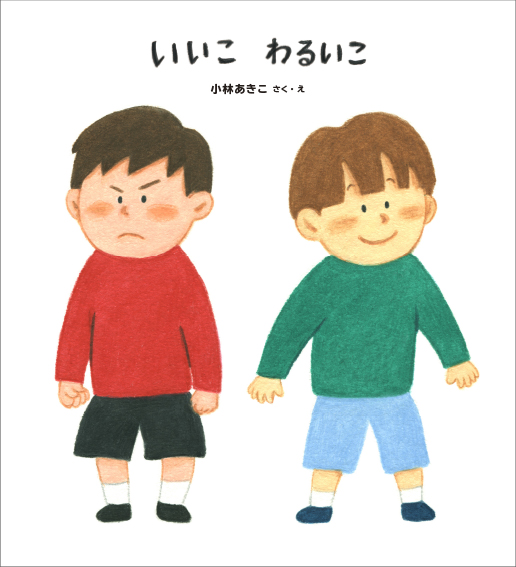

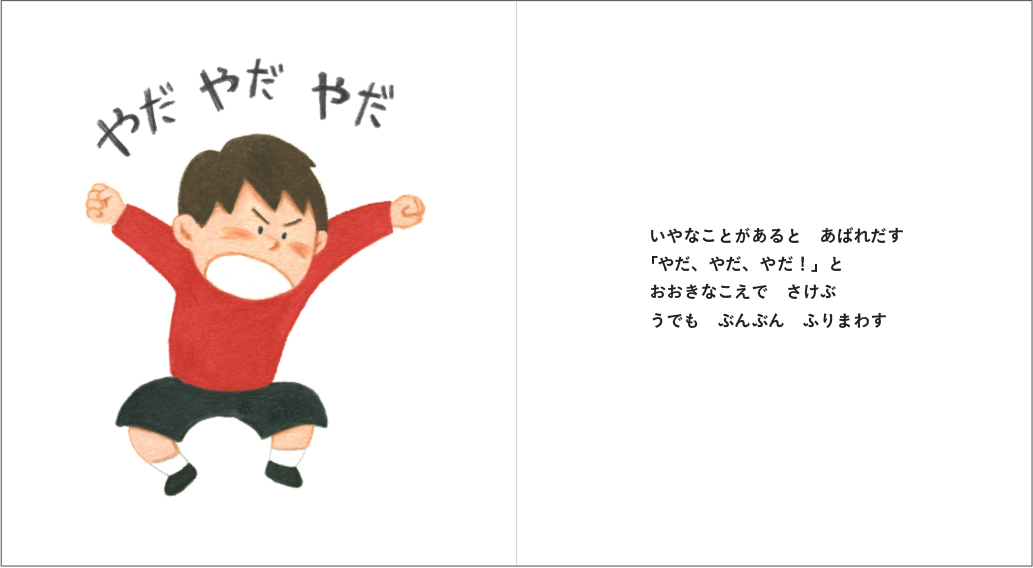

みんなで使うおもちゃも全部独り占め、嫌なことがあると大きい声で騒ぐ。このこは「わるいこ?」。

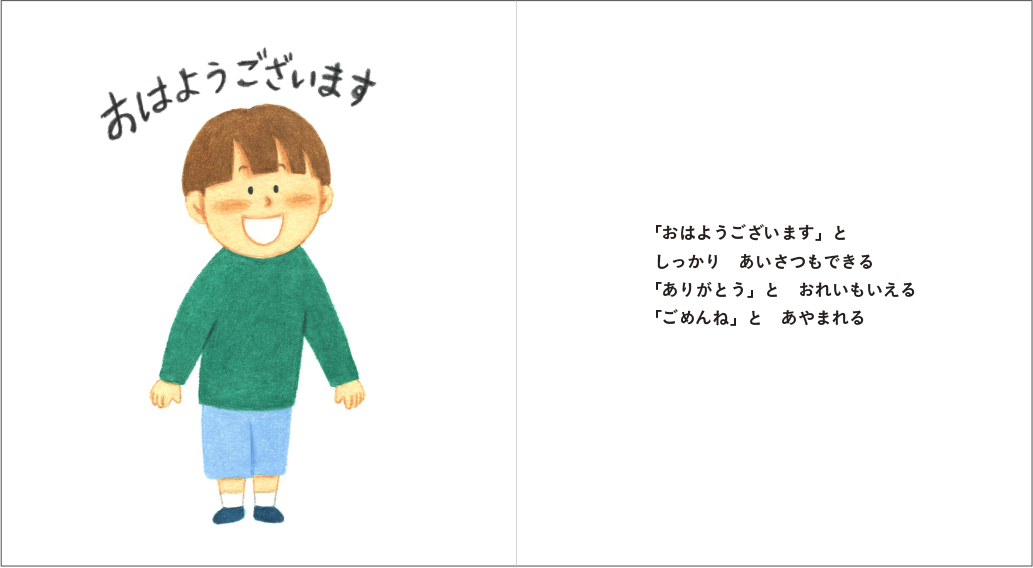

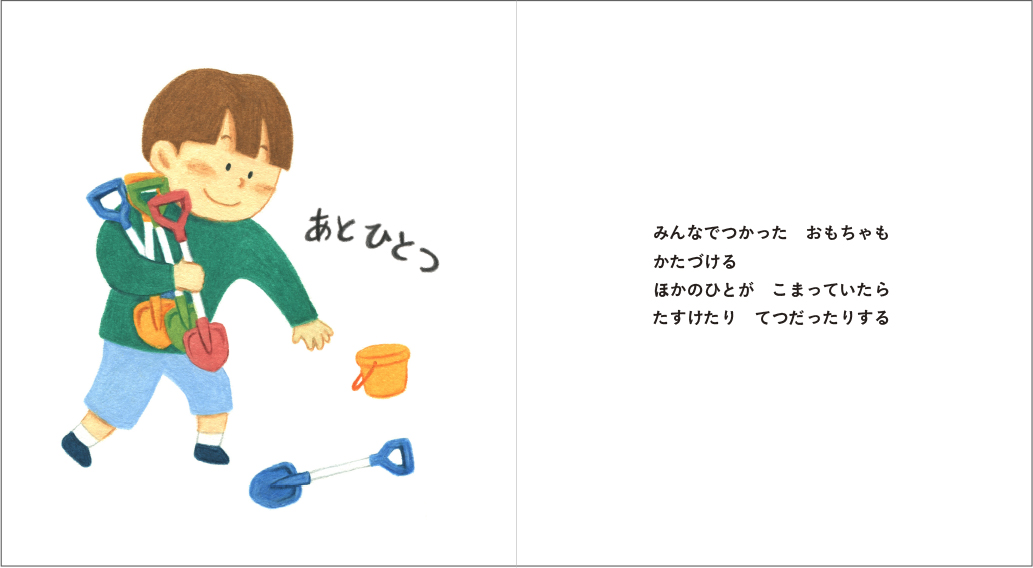

挨拶もしっかり出来る、みんなで使ったおもちゃも片付ける。このこは「いいこ?」。

「わるいこ」でもなくて、「いいこ」でもなくて、子どもたちにかけてあげたい言葉はーーー

※全30ページから抜粋して掲載

息子(当時5歳)が、ある日いきなり「ぼくってダメな子?」と聞いてきました。私は、すぐに「ダメじゃないよ。」と言いました。

すると息子は「じゃあ、いい子?」と聞いてきました。「うん。いい子だよ。」と言ったのですが、何か心で引っ掛かりました。

「はたして、息子は私にとって“いい子”なんだろうか。」と。

今まで“ダメな子”や、“いい子”と息子には言ったことがなかったので、きっとテレビか幼稚園で聞いたのかなと思いますが、

この“いい子”という言葉に、何だかモヤモヤしました。そのモヤモヤしたものを数日考えて、これだ!と思える答えが出たので絵本を作りました。

“いい子”“わるい子”という言葉は、子供を評価する言葉になり、だから自分で言った時にモヤモヤしたんだなと思います。世の中に出ると、誰でも人と比べられて評価されます。

評価されることで、出来ることも増えるし、世界が広がることもあるけど、いつも評価されていると疲れちゃうよね。

親である私ぐらいは、息子を“いい”“わるい”と評価しない存在でありたいと思います。

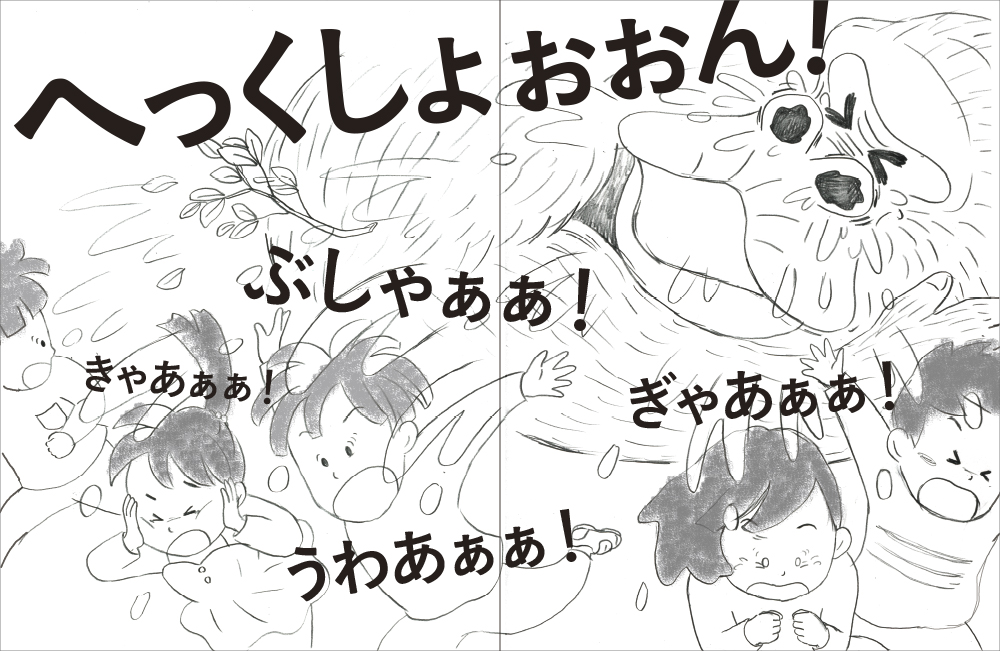

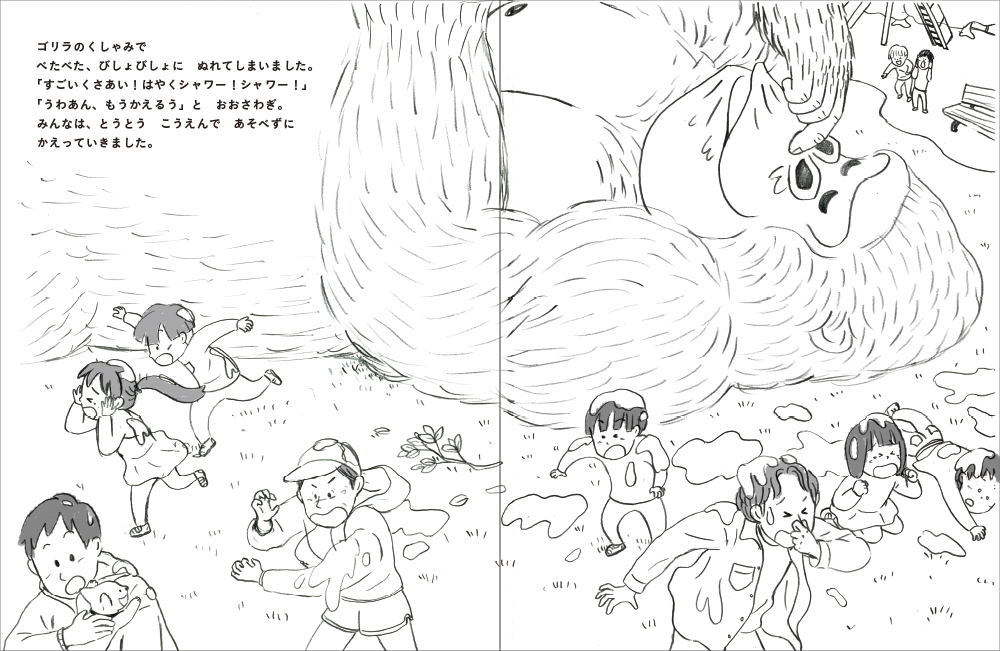

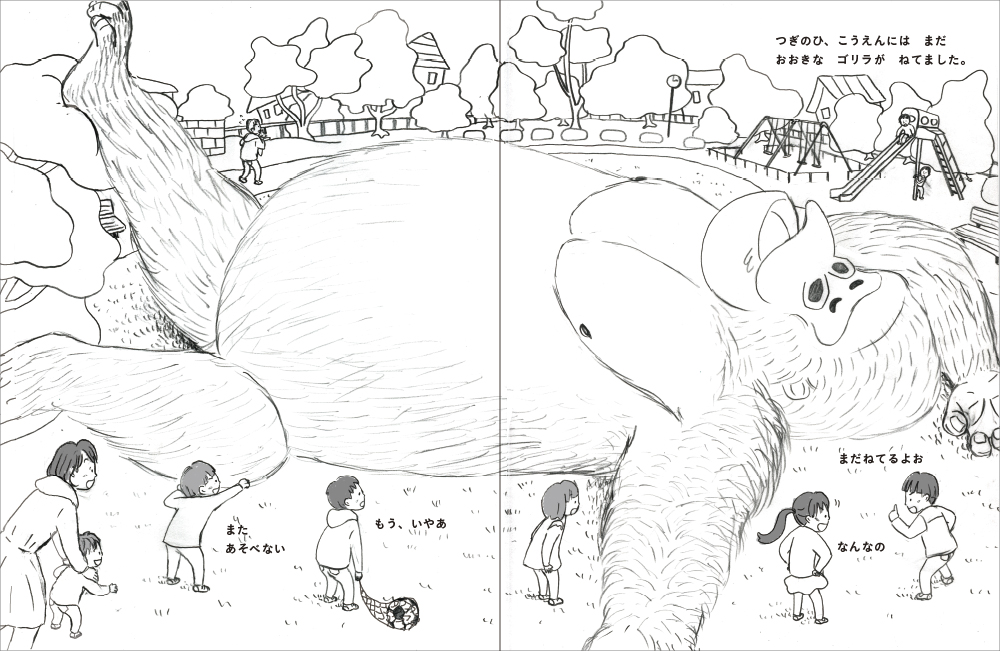

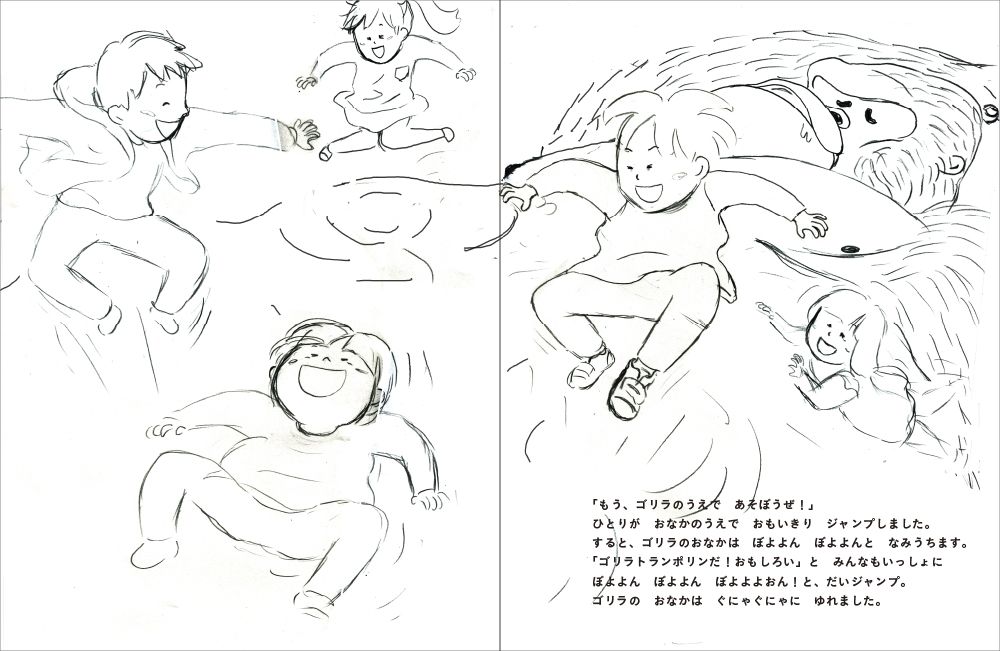

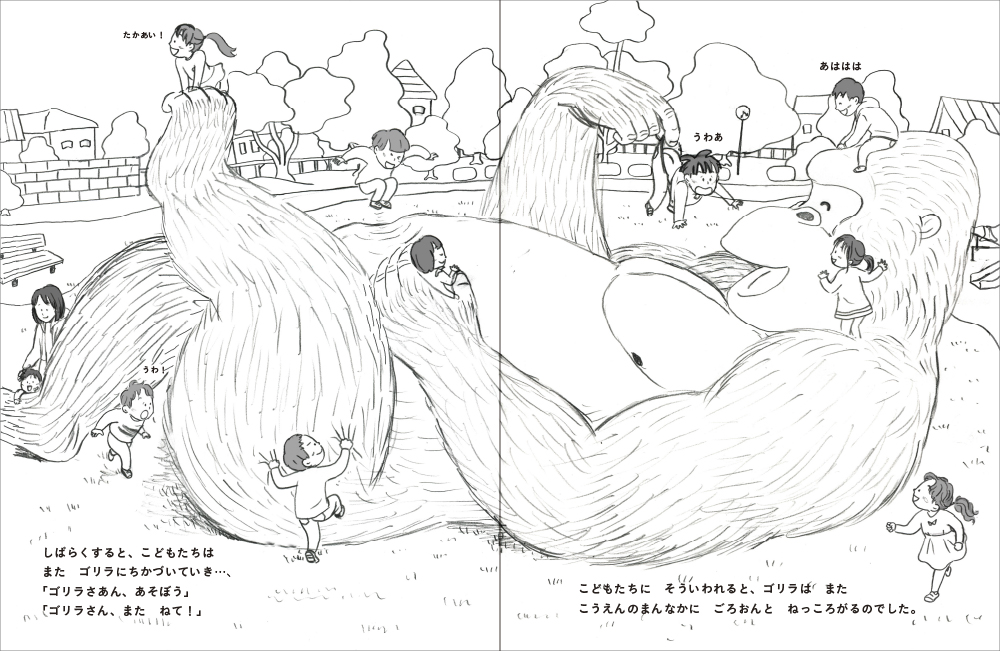

【おおきなゴリラがねてました。】 自主制作ー❷

よく晴れた暖かい日のこと、突然、公園の真ん中に大きなゴリラが寝てました。

遊びに来ていた子供達は、これでは公園で遊べないと、困ってしまいます。

子供達は、なんとかゴリラを起こそうと、色々と試します。

うんちの匂い、鼻の中をくすぐる、ゴリラのお腹でトランポリン!など、

子供達が喜びそうなエンタメ性のあるお話。

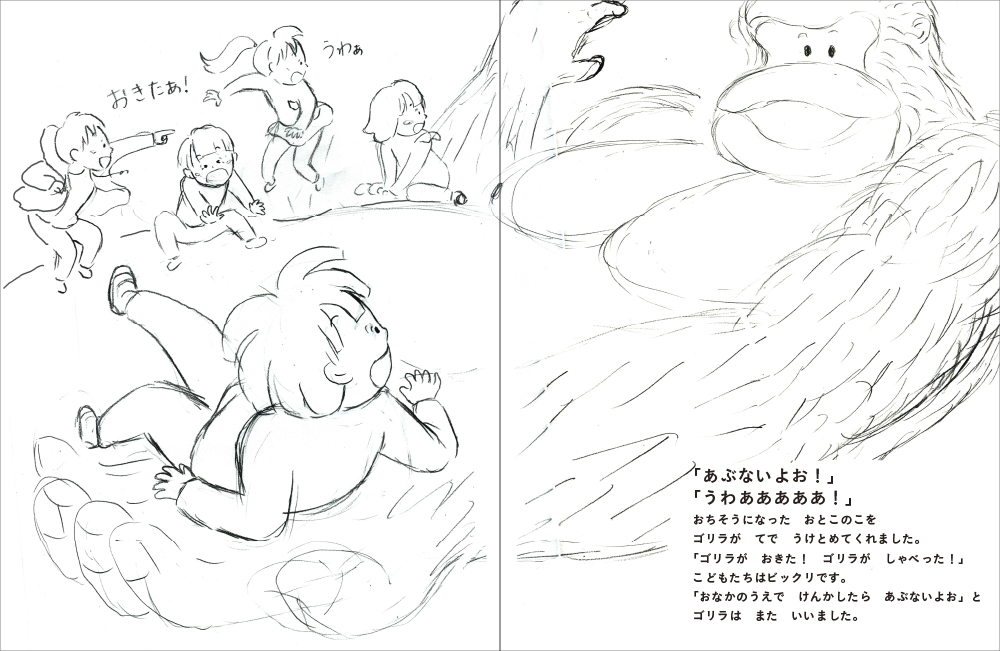

最後にやっとゴリラが起きるのですが、その理由とはーーー

子供が喜びそうなエンタメ性を大切に、15見開きのラフを描きました。

ラフの段階で、息子(5歳)に見せたところ、「ゴリラの顔が怖い。もう見たくない!」と拒否されるというショックなことに。楽しんでくれるかなとワクワクしながら読んだので、本当にショック…。

ゴリラの顔が怖いのは、ゴリラの顔がアップになる1見開きだけだったのだけれど、そこだけ直せばいいということでもなくて、私自身、読んでみて、これを仕上げたいって思えなかったのが一番の問題。

子供の好きなネタだからって、うんちや鼻水ネタを、私は絵本で描きたいのだろうか…。

数日悩んだ結果、全ページのラフを描いたけど、これは完成させないという結論になりました。

自分が描きたい絵本を、もっと考えないとだめだと、模索の道は続きます。

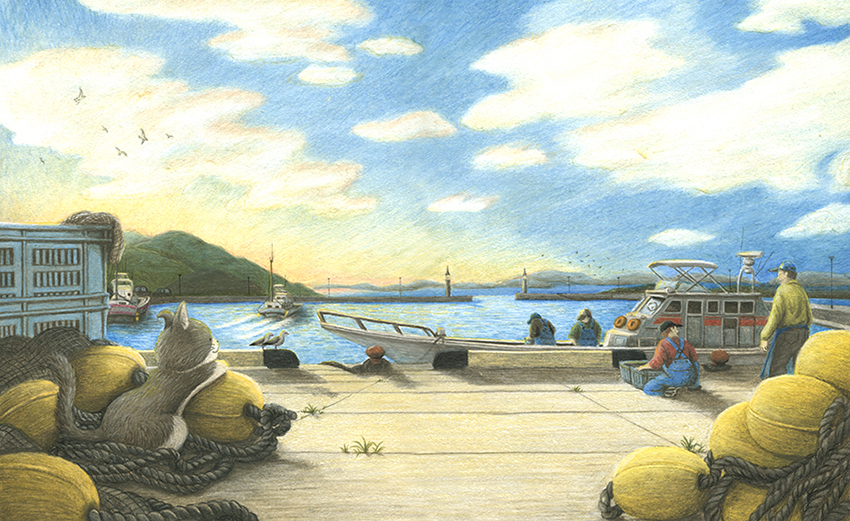

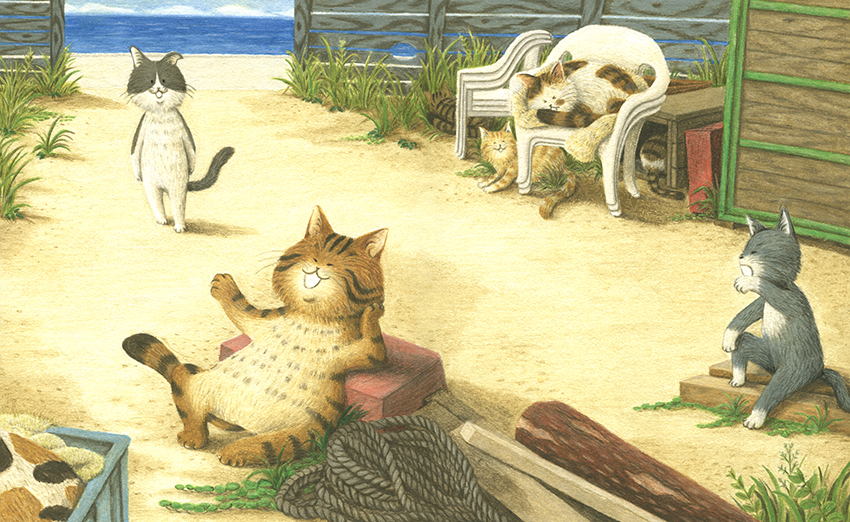

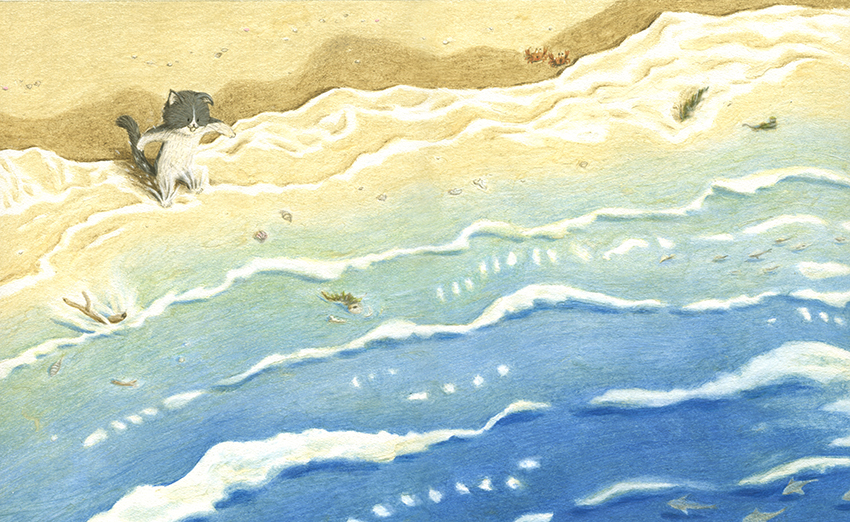

【みなとねこビビ 〜みえないおくりもの〜】 自主制作ー❶

とある港に、数匹の猫がいました。漁師から魚をもらいながら、のんびりと、自由気ままに暮らしていました。

そんなある日、1匹の白い猫が不安そうな顔で、港をのぞいています。

「新しい仲間だ!」とお祝いしようとしましたが、その白い猫は、ずっと不安そうな顔のままです。

港の猫たちは、新しい仲間を喜ばせようと、様々な方法を考えるのですがーーー

みなとねこビビが、白い猫に寄り添い、一緒に笑い合う、心あたたまるお話になるといいなと作りました。

初めて30頁の絵本を描きました。しかし、反省点だらけ。

・写実的に描き過ぎた

・伝えたいことが大人向き過ぎた

・お話の中で大事な猫2匹の気持ちの動きを大事に描けてない

・大事な人物を途中から突然出した

・絵本としてのエンタメ性がない(子どもの興味を引かない)

けれど、初めて絵本を描いたことで、考え、学ぶことが沢山あったので、次に生かしたい!